朝、目が覚めたのに、体が動かない。

布団から出ることが、こんなにつらい日があるとは思わなかった・・・

そんな自分を、「ダメだ」と責めてしまう声が、心の中に響くことがあるかもしれません。

でも、どうか覚えていてください。

それは「弱さ」ではなく、心が、あなたを守ろうとしているサインなのです。

脳科学が示す「動けない朝」のメカニズムとは

脳科学の研究では、強いストレスを感じたとき、人の「やる気」や「集中力」をつかさどる部分がうまく働かなくなることがわかってきました。

つまり、「怠けている」のではなく、「心と脳がそっとブレーキをかけている状態」なのです。

それは、自分の限界を超えないようにと、身体が教えてくれている優しいサインです。

まずは、その静かなメッセージに気づいてあげましょう。

仏教が教える「今のままの自分を受け入れる力」

仏教には「如実知見(にょじつちけん)」という言葉があります。

それは、「ありのままを見て、あるがままに受けとめる」という意味です。

苦しみの中にいるとき、人はどうしても「こうでなければ」と自分を責めてしまいます。

でも、動けないあなたも、決して間違っていません。

今ここにいるそのままの姿が、すでに尊い存在なのです。

禅では、ただ座る修行「只管打坐(しかんたざ)」があります。

何かを成し遂げなくても、ただ座ること、それだけで十分に意味があるとされています。

「何もできない日」こそ、心が回復している証

現代では、「動くこと」や「結果を出すこと」が正解のように思われがちです。

でも、植物も冬には動きを止め、静かに春への準備をしています。

人の心も同じです。

動けない時間は、内側で次の一歩を準備している大切な時間なのです。

「今日は何もできなかった」と思う日こそ、心の奥では静かな力が育っているのかもしれません。

気分が沈む朝にできる、心を整える3つの習慣

では、動けない朝に、どんな過ごし方があるのでしょうか?

簡単にできる3つのことをご紹介します。

呼吸を数える「数息観」で心を整える

ゆっくりと息を吸って、吐く。

その呼吸に数字を添えてみてください。

「1、2・・・」と数えるだけでも、心が少し静まります。

これは「数息観(すそくかん)」という、禅の修行の一つです。

五感に気づく「サティ」の実践

布団の温かさ、朝の光、聞こえる音…

今ある感覚に静かに目を向けてみてください。

これは「気づき(サティ)」という仏教的な心の訓練です。

自分の存在を確かめる、小さな行為

手を胸に当てる。

お茶を淹れる。

それだけでも、自分の存在を再確認できます。

小さな動きが、心に安心を灯してくれます。

自分に優しくすることが、回復の第一歩になる理由

つらい朝に必要なのは、「変わらなければ」という焦りではなく、「今を認める」やさしさです。

あなたが感じている苦しみは、きっと誰かの痛みともつながっていて、あなたが自分に優しくできたとき、誰かにも優しくなれるはずです。

動けない朝も、大丈夫。「今ここ」にいるあなたへ

それは、がんばりすぎた心が「ちょっと休もう」と語りかけている時間です。

誰かと比べなくていい、昨日の自分と比べる必要もありません。

お釈迦様はおっしゃいました。

「今の自分をあるがままに見よ」

あなたが今日ここにいること、それはもう、十分に価値あることです。

明日、少しだけ歩き出せたら、それでいい。

今日のあなたに、どうかやさしくあってください。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

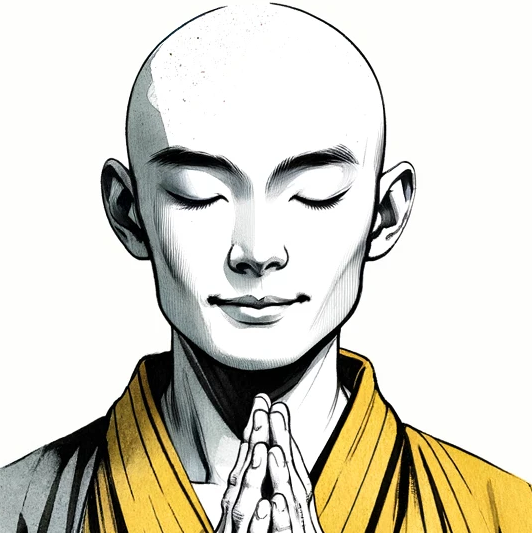

ー合掌ー